水泳中に煩わしいことの一つに耳に入る水、これをどうにかするためにかえってストレスを感じている人も多くいらっしゃるかもしれません。

そして、おすすめの耳栓についてその特徴について解説するとともに、耳栓の知識や必要性を今一度考えてみたいと思います。

私は水泳歴60年ですが泳いでいて、耳に入った水が気になったことはあまりありません。

それは私の場合、首を振ればほとんどの水は流れ落ち、違和感は自然になくなるというのが日常です。

でもなかなか違和感が取れない時には綿棒を使ったり、誘い水やトントンとジャンプによって頭部に軽い振動を与えれば流れ落ち、次第に違和感も消滅してきました。

どうぞ耳栓の上手な活用により、ストレスなく練習やレースに望めるように願っています。

目次

1. 水泳上達に向けた耳栓の必要性を検証

水泳やマリンスポーツなどで耳に水が入るというケースはかなりあるというかそれは必然だと思います。

特に水泳は常時水の中に頭を沈めているために耳に水が入るのは致し方ないと考えています。

また水泳ではクロールなど、水中で耳を左右に移動させるので呼吸をするたびにより一層耳によく水が入ってきます。

ではどうして一旦、耳に入った水が取れにくいのでしょう。

1-1. 耳に侵入した水を除去しにくいのはなぜ?

耳の奥、鼓膜の近くに窪みがあってそこに水が塊になっているそうです。

したがって鼓膜が破れていない限り、鼓膜の内部である中耳や内耳に水が侵入する心配はありません。

ただ動かなくなった水に人はすくなからず違和感と不快感を持ち、長くなるとストレスとなるというのが耳に入った水の状況だと言えるでしょう。

1-2. 耳の水と身体への影響

耳に侵入した水は健康上問題がないのかという点についてですが、

一度耳に入った水が除去されても泳いでいる限りまた水が耳に入ってきます。

したがって身体に病的な支障が起こるケースは耳自体の衛生状況を除けばまず心配はないでしょう。

ただ多少なりとも不快感・違和感があるというのが実態でしょう。

1-3. 水泳選手の対処法

水泳選手は耳に水が入ってもさほど違和感を持たず、頭を前後左右に振る事で水が流れ出るのを知っていますから、さほど気にもなりません。

したがって耳栓が必要と考えている選手はいないと思います。

私自身、耳の水は多少気になりますが、それは水泳を終えてプールサイドや更衣室に移動する時だけなので多少の違和感があってもそもまま放置しています。

帰宅する頃には何も忘れており、耳に水が入っていたことも忘れています。これはきっと帰宅するまでに耳の中の水が蒸発するのでしょう。

その水が翌日までジクジクと乾かないなどといった経験はほとんどありません。

1-4. 筆者の経験から言えること

それに私も若い頃は1日のうち相当な時間を水泳練習に充てていましたから耳が完全に乾いた状態というのは睡眠中だけと言っていいくらいの時代を長く過ごしましたが耳の病気の経験はありません。

それに耳の水に対する違和感もありませんでした。

でもシニアになって水泳中に気になる時もたまにありますが、頭を軽く振って水を排除しています。

そして誘い水をしたり、綿棒で突っつくような対処はしていません。

でも気になるときは軽く耳の鼓膜近くまでそっと触る程度の綿棒の使用はよくやっています。

それはあくまで耳の水を除去する程度です。

身体の水をタオルで拭く程度は耳の中でもやってもいいでしょうが、耳の鼓膜近くはデリケートなところですからあまり綿棒を突っ込むような方法は避けています。

それに子供達の立場に立てば遊ぶのに耳栓は必要ないのでしょう。 耳栓の着用を見かけるのはシニアメンバーで水泳を始めて間もない方によく見かけますね。

2. 耳栓のメリット・デメリット

前章で述べたように私は耳栓の必要は感じていません。

もし必要と考えていらっしゃるのであれば、水泳経験が浅く、耳への水の侵入に対する違和感と不安から必要なのだと思います。

でも、今一度ここで、耳栓のメリット・デメリットを整理して検証してみることにしましょう。

2-1. 耳栓のメリット

2-1-1. 耳の病気予防対策

耳の病気には内耳、中耳、外耳とその部位ごとに細菌やウイルスに冒され病的症状を引き起こすことがありますが、原因が水泳によるというのはほとんど無いと思います。

内耳、中耳の炎症であれば喉や鼻からの細菌に侵入が考えられます。

外耳の病気は日頃の生活における衛生上の問題ではないでしょうか。

2-1-2. 集中力の向上

耳栓により水や音を遮断することで集中できると言うメリットが考えられます。

泳ぎ続けている過程で瞑想状態に早く到達できます。

でもこの集中力向上には個人差もあり、音を遮断することでもあり、リスクを伴っていることも承知する必要があります。

2-1-3. イライラの解消

耳に水が入って、気持ち悪いと言ったイライラ感を解消してくれるのが耳栓最大のメリットではないでしょうか・・・

2-2. 耳栓のデメリット

むしろ耳栓をする対処法が聴覚を遮断する結果になり、また耳栓の装着による不快感の方に私は違和感を強く持ちます。

安眠用でもたとえ耳栓使用時でも完全に雑音を遮断するのは難しく何がしかの音を感じ、結局耳栓をする違和感が強くて熟睡できない状況が多いのではないでしょうか。

このことは水泳用の耳栓も同様だと思います。耳栓の使用によっても完全に水を遮断するのは難しいのではないでしょうか。

仮に耳栓使用中、水の侵入があればその違和感は耳栓をしない場合よりも強く、大きなストレスになるでしょう。

2-2-1. 脱着のわずらわしさ

耳栓をすると人の声が聞こえないというか聞こえずらいですから、人との会話、指導者の指導を受ける時に耳栓を脱着する必要があります。

その煩わしさはちょっと大変です。

それにスポンジタイプで耳の中で膨張するタイプは脱着がとても面倒でとても指導を受けている時にはおすすめできないタイプだと思います。

それに耳栓は脱落しやすです。

ほとんどの使用者はゴーグルに紐などで連結されており脱落、紛失を防いでいると思います。付けたり外したりと本当にうっとうしく感じます。

これも慣れるとなんでもないのでしょうが、私に言わせれば耳栓の装着に慣れるよりも耳の侵入水に慣れた方が賢明のような気がします。

それに耳栓が必要だと感じるのも水泳のビギナー時期に限定され、自然と必要なくなるのではないでしょうか・・・

2-2-2. 水圧に注意を!

それからプールですが、練習用のプールは人の伸長を考慮して比較的浅いですが、競技用プールや飛び込みプールはかなり水深が深くなっています。

飛び込みや意識的な潜水行為で深いところへ侵入する場合があると思いますがその時には水圧がかかります。

当然ながら耳栓にも水圧がかかり装着している耳栓が内部に押されます。

2-2-3. 五感に対する影響

水泳中、泳ぎに集中し、また五感すべてにおいて陸上とは異なり、感覚的情報が不足するなかで泳いでいます。

たとえば見えにくく、視野が狭い、呼吸が制限される、嗅覚も聴覚も十分ではない、したがって壁にタッチするコースロープの身体が触れる、他のメンバーとの進行の行き交いなど少ない情報の中で少ない情報の五感をフルに活用させて安全に泳いでいます。

したがって水泳中人の五感は研ぎ澄まされると言えるほど感覚が敏感になってきます。

耳に病的な障害があったりどうしても耳からの水の侵入を抑える必要がないかぎりにおいて耳栓の使用は私はあまりおすすめできません。

3 おすすめの耳栓

たくさんある耳栓の中からよく使われているおすすめの耳栓を紹介しておきます。

3-1. シリコン耳栓弾性ゴム紐付き

シリコン素材で耳の形になじむ形状で奥まで入れずに効果的な水の侵入を防止!

耳栓自体が耳の奥に入れ過ぎないことで中からの圧迫感や痛みを防止

耳栓紛失防止用ゴム紐がついているのが特徴

素材はゴム、シリコン

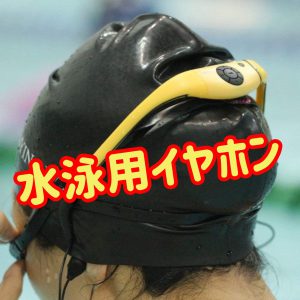

3-2. 水泳用イヤープラグ(スピード)

本格的水泳用の耳栓で、素晴らしい防水性が特徴です。

3-3. スポンジ防音防水用耳栓

圧縮後の再膨張が緩やかで原型復元により水の侵入を防ぐ耳栓

でも水圧で耳の奥に入ってしまうことがあり、サイズには気をつけましょう。

3-4. 購入に際しておすすめするポイント

耳栓に関しては上記の耳栓を紹介しましたがそれぞれメーカーの知恵が感じられます。

安価で使用感がソフトなものがおすすめですが、完全に水の侵入を防ぐなどというのはあまり追求しないのがおすすめです。水泳になれればできるだけ耳栓は使用しないなどの配慮が私の個人的なおすすめです。

ではあまりおすすめしない点についてもう少し詳しくお伝えしておきます。

4. まとめ

以上水泳中における耳栓の使用について、そのメリット・デメリットを検証することで耳栓の必要性について筆者独自の考え方を紹介してきました。

そしてさらに、市販されている耳栓の具体的なおすすめ例を数点紹介しながら耳栓の必要性についてのお話しを進めてきました。

この耳栓については筆者自身、水泳の上達を最優先に考えればあまりおすすめできないという結論になってしまいました。

これは私の経験からお話しさせていただきましたので、現実に耳栓の必要を感じていらっしゃる方にも十分に参考になられたと思います。 水泳はなんといっても非日常的な環境の中で行う運動ですから、慎重にならざるを得ません。 より慎重に安全にと言うのは当然のことと思います。

耳栓について、使用するのがご本人であったり子供さんであったりと場面は違っても記事にあったような点を考慮されて水泳を楽しく長く続けていただくことを希望します。

最後までお付き合いいただき心から感謝しています。ありがとうございました。

なお水泳関連記事として次の記事もとても興味深い内容となっていますのでご一読いただければ幸いです。

けんこう水泳運営者の石原(@T.ishihara)です。