水泳の浮き具と言えば何と言ってもビート板! でも初心者にとって上手に活用するのはなかなか難しいですよね・・・

水泳初心者向けのレッスンにおいては浮き具の特徴や楽しい使い方については詳しい指導が徹底していないのも現実かもしれません。

単純にビート板はキック練習、プルブイはプル練習と考えていらっしゃるかもしれませんが、そう簡単なものではなくビート板一つとっても大きさが様々です。例えばその使用方法によってはプルブイ的な活用方法もあるのです。

水泳初心者の方にも練習が少しでも楽しいものになるように、これら浮き具をどんどん使っていきましょう。

目次

1. 水泳初心者向け浮き具の効果的な使い方

浮き具といえば子供達なら真っ先に浮き輪を連想すると思います。

そして泳げない幼い子供達が水泳スクールに入って最初に使う浮き具はヘルパー、腰や腕にカラフルなヘルパーをつけて水の中ではしゃいでいる姿は本当にほほえましいものです。

さて今回の記事では水泳が上手になりたいと願う初心者のための浮き具の活用方法についてまとめてみたいと思います。従って、おのずと浮き具の種類は限られてきます。

でも最近の浮き具は改良が進み、水泳者のニーズに応えられ、さらに複数のトレーニングバリエーションに対応できるように知恵が絞られています。

その趣旨と使う側のアイデアも活かしながら上手に浮き具を使って効果的で楽しい練習をやっていきましょう。

浮き具の使用目的は浮力のサポートですから身体の一部が沈んでしまうような部位にサポート浮き具として使用したり、浮き具を使うことでキックやプルの強化練習として使います。

ここではビート板とプルブイの2つ浮き具について使用方法についてまとめておきます。

1-1. ビート板の使い方

1-1-1. 持ち方

ビート板の持ち方は単にビート板の横を手でつかんでバタ足をやっている光景をよく見ますが、この持ち方ですとビート板の浮力を十分生かせません。ビート板は前側を両手で上から押さえるようにあごで支えるような感じでビート板の浮力を最大限生かすような持ち方が良いと思います。

また一番小型のビート板は前側を持つも良し、手前を持つも良し、上の面を押さえるも良しで持ちやすい方法で持っていただければ良いと思います。

私は平泳ぎが専門なので、前側をしっかり持って、ビート板を使いながらもうねりを使ってキック練習をしています。

この小型のビート板は浮力が少ないですから、ほとんどビート板を使わないグライドキックのような感じをさせてくれます。でも初心者には少し難易度が高いかもしれません。

それから背泳ぎキックの場合は仰向けで手を伸ばしビート板を持ちますが、初心者には胸で抱えての背泳ぎキックをお勧めします。胸で抱えることでビート板の浮力を最大限使えます。

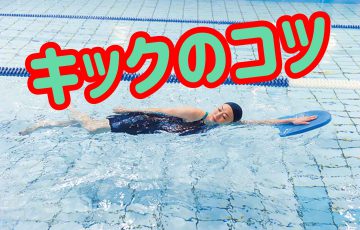

1-1-2. キックの方法

ビート板の持ち方によってキックのイメージが変わります。それは上半身の浮力が異なりますから当然ですが、キックのタイミング、パワーも違ってきます。

慣れないうちは大きなビート板で少しでも推進力が出るようなキックの方法を学びましょう。

まだまだ水泳経験の浅いビギナーの方は顔を上げて自由な呼吸でのキックでも十分練習になります。でも少し上手になれば顔を沈めてキックをする練習も始めてください。

1-1-3. ターンの方法

次にビート板を持ったままターンする方法です。

ついつい、壁に着いたらそこで立ち止まり休憩をしていますが、休憩すると集中力が一機に欠落していきますから、必ずターンによって方向転換をしてください。

もう一方の手で壁のエッジを持って速やかに壁を蹴って背後にあるビート板を両手でもってまたキックをスタートさせましょう。

1-1-4. 足に挟んでプルブイに

ビート板を両足に挟んでプルの練習が可能です。

長方形の大きなビート板ですと、とれもやりにくいですが、中型や小型のビート板はプル練習にも対応できるような形状をしています。

1-2. プルブイの使い方

1-2-1. 挟み方

プルブイの使い方でまず、両足で挟んでスイムに使います。

足の付け根で挟めば沈みやすい腰の浮力を助けてくれ、正しい姿勢を確保できます。

1-2-2. 泳ぎ方

プルブイを両足に挟んでの泳ぎ方ですが、上記の説明とダブりますが、スイム、プル練習ともに活用が可能です。

外れないように内ももに力を入れた状態で平泳ぎキックをすることで、競泳に必要なキックの練習が可能です。でもこの平泳ぎキックは上級者向けですので初心者の方は無視してください。

1-2-3. ターンの方法

プルブイを両足で挟んだままターンにトライしましょう。両足の付け根で挟んだ場合はさほど難しくないのですが、膝やくるぶしで挟んだ時は難しいです。

はずれればもう一度挟めば事足りますが、できるだけ無駄な動きをしないようにプルブイが外れないようにターンができるように練習しましょう。

クロールの場合はプルブイを挟んだまま、クイックターンにも挑戦しましょう。

1-2-4. 手に持ってビート板に

またビート板がプルブイとして活用できるようにプルブイもビート板の代用としてキック練習が可能です。

いろいろ知恵を絞ってやりやすい方法でキック練習もやってみましょう。

2. 浮き具の種類

一般的なもので初心者がよく使う浮き具を種類別にみていきます。

2-1.ビート板

まずビート板ですが、どこの水泳スクールでもスポーツクラブのプールには常時使えるように常備されています。

私の所属するクラブでも大中小3種類のビート板が常備されており、大中小それぞれ、水泳者がバタ足練習をする場合に浮力に違いがあります。

2-1-1. 大きな長方形タイプ

とはいえ、ビギナーにはとても頼りになるバタ足練習用浮き具です。

そしてこのビーチ板を2枚重ねて使用すればさらに浮力が倍になるため、上半身を浮かせながら下半身だけのバタ足練習となります。

初めてバタ足をする人向けの浮き具とすればとても使い勝手のよいものです。

2-1-2. 使いやすい中型タイプ

このタイプのビート板は先端部に水の抵抗を少なくするようなカーブのカットが施されており、また水泳者がビート板を持ってキック練習をしやすいように邪魔な部分をそぎ落としたような形なっています。

クロールがすこし上手になってレベルの高いバタ足や他の水泳種目のキック練習にも使えるように作られています。

2-1-3. 小型タイプ(プルブイ兼用)

この一番小型のタイプになるとさらに練習バリエーションが広がります。

キック練習には浮力が十分ではありませんから、キック力の強化には効果があります。従ってビート板を使用しないグライドキックに近い練習が可能です。

また片手プルの練習用浮き具としてもかなり利用範囲が広がります。

2-2. プルブイ

次に示す浮き具はプル練習に使うプルブイです。

このプルブイもいろいろありますが、基本的に以下の3つのタイプになるでしょう

2-2-1. 円筒形タイプ

二つの円筒形のウレタンを紐でつなげたもので紐の長さを調節することで両足で挟んで使用するものです。

紐が切れて使えなかったり、ウレタンの破損があったりと、このタイプはプルブイ登場の初期のものです。

でもこのタイプは2つのウレタンを両手で持ってキック練習用としての使用方法もあり、私などは若い頃は良く活用したものです。

そしてこのタイプのプルブイは水泳スクールにもよく常備されているものです。

2-2-2. プルブイ専用の一体型タイプ

近年このタイプのプルブイが多くなってきているようです。

円筒形のものよりも強度もあって損傷も少なく水泳者の両足に挟みやすくなっています。

またこのプルブイをビート板としても活用が可能です。

2-2-3. ビート板兼用タイプ

先ほどビート板のところでも紹介したものですが、このビート板はプルブイとしての活用がとても便利で高い効果も期待できることから、プルブイの中でも位置付けておきたいと思います。

2-3. その他参考(ヌードル)

その他の浮き具として紹介したいのが上の画像にもあるヌードルです。

子供には巻き付けて浮き具として使いますが大人にとっても楽しく、とても練習効果の高い浮き具ですので是非使ってみて下さい。

詳しくは以下の記事を参考にして下さい。

3. まとめ

以上浮き具、特にビート板とプルブイに絞ってこの浮き具の種類や使い方、実際の練習での使用例も含めて解説してきました。

いかがでしたでしょうか!

これらの浮き具は水泳スクールやスポーツクラブ、公営のプール施設でも常備されていますので取り立てて購入する必要はないかもしれません。

でもこれからより上手にそしてより速く泳ぐ目標があれば、ご自身専用の浮き具の1つはあっても良いと思います。

でもビート板もプルブイも2つも購入する必要はないように私は思います。

共用が可能であれば、それに越したことはありません。

しばらくは施設の浮き具を使うとしても、上手になればビート板、プルブイ共用が可能なタイプは利用価値は高く、お勧めです。

キック練習やプル練習はとてもハードでありながらとても単調で辛いものです。辛くなる前に止まって歩きましょう。そして日々少しでも泳げる距離が伸びていけば良いと思います。少しずつでも距離が伸びれば喜びもあり、楽しくもあります。 少しでも水泳が楽しく、モチベーションを維持するために浮き具はどんどん使って練習しましょう。

仲間と一緒にいろいろな練習バリエーションを楽しみながら変化のある充実したトレーニングができるよう願って、この記事は以上とさせていただきます。

最後までお付き合いいただき心から感謝しています。ありがとうございました。

なお、水泳初心者関連の記事に以下の記事もとても興味深いと思いますのでご一読いただければ幸いです。

初稿:2019年6月13日

けんこう水泳運営者の石原(@T.ishihara)です。